10. Oktober 2025 in Kommentar

Ein Kommentar zur Apostolischen Exhortation Dilexi te von Papst Leo XIV von Prof.Dr. Riccardo Wagner

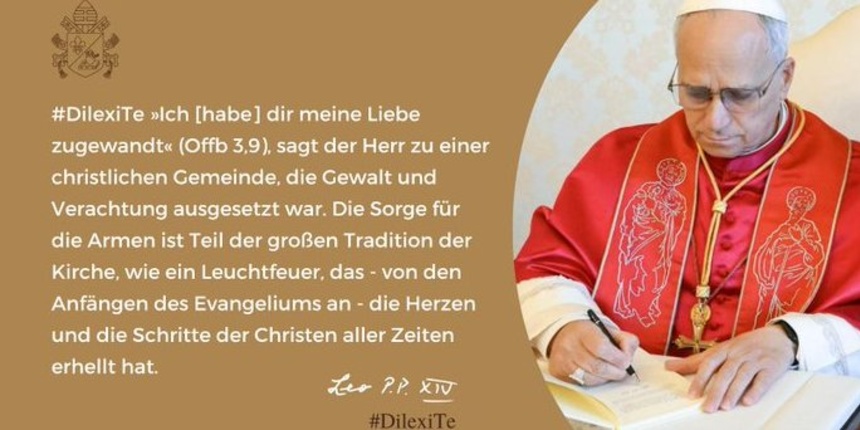

Köln (kath.net) Am 9. Oktober veröffentlichte Papst Leo XIV die Apostolische Exhortation Dilexi te – „Ich habe dich geliebt“. Auf den ersten Blick ist sie eine Meditation über die Liebe zu den Armen, eine Fortführung der „Option für die Armen“, wie sie seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil zum festen Bestandteil der kirchlichen Sozialverkündigung gehört. Doch bei näherem Hinsehen ist sie weit mehr: ein theologisch präziser, geistlich bewegender Aufruf, die Soziallehre der Kirche neu zu verstehen – nicht als moralisches Regelwerk, sondern als Form der Verkündigung.

Dilexi te geht über den Bereich der Ethik hinaus. Leo XIV schreibt, dass Armut „kein soziologisches Phänomen“ sei, sondern „Fleisch Christi“. Das ist eine theologische Revolution in leiser Sprache. Denn wenn die Armen das Fleisch Christi sind, dann ist jede Begegnung mit ihnen eine Begegnung mit dem Herrn selbst. Armut wird so zum sakramentalen Ort – nicht zu einer Kategorie der Fürsorge, sondern zu einer Offenbarung.

Diese Einsicht verändert alles. Sie rückt die Liebe in den Mittelpunkt, aber nicht als Sentiment, sondern als Erkenntnis. Wer die Armen liebt, liebt Christus; wer Gerechtigkeit sucht, sucht das Reich Gottes. Die Soziallehre wird damit zum Ort, an dem sich das Evangelium verkündet, nicht durch Worte, sondern durch Taten. Sie ist keine Anwendung des Glaubens auf gesellschaftliche Fragen, sondern eine Weise, den Glauben zu bezeugen.

In dieser Perspektive gewinnt der alte Gedanke der katholischen Soziallehre eine neue Tiefe. Ihre Prinzipien – Personalität, Solidarität, Subsidiarität und Gemeinwohl – sind keine ethischen Baugesetze, sondern Ausdruck einer Ordnung, die göttlich ist. Diese Ordnung ist nicht nur wahr und gut, sondern auch schön: eine Harmonie, die aus der Liebe Gottes selbst hervorgeht. Darum kann man, mit einem Wort, sagen: Gottes Ordnung ist schön.

Die Schönheit der Wahrheit ist der Schlüssel zu ihrer Verkündigung. Wer sie erkennt, wird nicht moralisch gedrängt, sondern innerlich bewegt. Die Soziallehre ist deshalb kein moralischer Appell, sondern eine Einladung zur Teilnahme am göttlichen Leben – im Dienst, in Verantwortung, in Gemeinschaft. Wenn Papst Leo XIV schreibt, dass Armut das Fleisch Christi sei, dann bedeutet das auch: Das soziale Handeln der Kirche ist nichts weniger als eine Fortsetzung der Inkarnation. Christus bleibt gegenwärtig in der Welt – in jedem Bedürftigen, in jeder Ungerechtigkeit, in jedem Ort, an dem Menschen um Würde ringen.

Damit ist Dilexi te nicht nur eine Sozialexhortation, sondern ein Manifest gegen die Trennung von Theologie und Praxis. Der Papst sagt: Man kann Christus nicht verkünden, ohne dem Menschen zu dienen. Und man kann dem Menschen nicht dienen, ohne Christus zu verkünden. Das ist die innere Einheit von Caritas und Verkündigung, von Theologie und sozialer Realität, die schon Benedikt XVI. in Deus Caritas est und Franziskus in Evangelii Gaudiumbetont haben.

Doch Dilexi te geht einen Schritt weiter: Es deutet den Dienst am Nächsten nicht als ethische Konsequenz, sondern als sakramentale Teilhabe. Die Kirche, so Leo XIV, begegnet Christus im Armen. Darum ist soziale Mission immer auch liturgische Handlung – ein Ort der Realpräsenz Gottes in der Welt. Das verleiht der Soziallehre eine neue, autoritative Form: Sie wird nicht nur aus der Schrift abgeleitet, sondern aus dem Geheimnis der Menschwerdung selbst.

Gerade in einer Zeit, in der viele Menschen Kirche nur noch als moralische oder politische Stimme wahrnehmen, kann diese Sichtweise befreiend wirken. Denn sie zeigt: Die Soziallehre ist keine Weltanschauung, sondern ein Zeugnis. Sie will nicht Macht sichern, sondern Sinn schenken. Sie spricht nicht über Ideale, sondern über den realen Gott, der sich den Menschen schenkt.

Diese Wiederentdeckung hat Folgen. Sie bedeutet, dass Verkündigung nicht mehr nur auf der Kanzel stattfindet, sondern überall dort, wo Menschen Verantwortung übernehmen – in der Wirtschaft, in der Politik, in der Bildung, in der digitalen Welt. Die Soziallehre wird so zum Katalysator einer neuen Evangelisierung: einer Verkündigung, die nicht trennt, sondern verbindet; die nicht überredet, sondern verwandelt.

Dilexi te erinnert uns daran, dass die Wahrheit des Evangeliums immer eine Wahrheit der Liebe ist. Sie drängt nicht, sie zieht an. Sie ruft nicht zur Flucht aus der Welt, sondern zur Verwandlung der Welt. Sie beginnt mit einer einfachen Einsicht: dass jede Form der Armut – materiell, kulturell, spirituell – ein Ruf Christi ist, der auf Antwort wartet.

Wenn die Kirche diesen Ruf hört, dann wird sie wieder glaubwürdig. Wenn sie die Armen nicht nur verteidigt, sondern in ihnen den Herrn erkennt, dann wird sie zur lebendigen Verkündigung. Die Soziallehre ist dann nicht mehr das Lehrbuch des Katholizismus, sondern seine lebendige Gestalt – Fleisch gewordene Liebe.

Vielleicht liegt in dieser Umkehr das wahre Programm der Kirche im 21. Jahrhundert: die Wiederentdeckung der Liebe als Form der Wahrheit, der Wahrheit als Gestalt der Schönheit und der Schönheit als Sprache Gottes.

Oder, wenn man sinngemäß den Worten Leos XIV folgt: Wer den Armen liebt, erkennt das Antlitz des Herrn. In diesem Blick beginnt die Verkündigung.

Prof. Dr. Riccardo Wagner ist Professor für Nachhaltiges Management & Kommunikation an der Hochschule Fresenius in Köln, Leiter der Media School, Studiendekan sowie Autor. Er wurde 2024 in die volle Gemeinschaft mit der katholischen Kirche aufgenommen, worüber er im kath.net-Interview berichtet: Riccardo Wagner wurde katholisch: „Ich wollte nie Christ sein. Ich war Atheist“ (siehe Link).

Weitere kath.net-Beiträge von und über Prof. Wagner: siehe Link.

© 2025 www.kath.net